僕は小学生の高学年の頃に出会ったコーチに言われたことをきっかけに、結局それからの15年間ほどサッカーノートを書き続けています。試合の後だけ書く時期もあれば、毎練習ごとに書いているマメな時期もあります。その時に所属しているチームやコーチによっても変わりますが、基本的には自分を少しでも客観視出来ればいいなと思い、プレーを振り返る機会としています。上手くいかなかったプレーの原因を考えたり、こうすれば上手くいくんじゃないかと仮説を考えるようにしています。一度手を動かして、言葉や図に起こすことで、気づいているつもりで見えていなかった部分が整理されたりします。

この感覚が自分は好きで意外と楽しみながらサッカーノートを書き続けています。とはいっても、試合前や練習前に見返すことなどは決してないので、そういった面では日記に近い感覚で書いているんだと思います。

そんな僕のサッカーノートですが気がつけば英語で書くようにしていました。気がつけばというのは少しウソで、ニュージーランドに渡って数ヶ月した頃、どうにかして英語力を伸ばしていきたいと四六時中考えていたので、サッカーノートも英語で書いてしまおうという決断に辿り着きました。もちろん最初は苦でしかないし、時間もかかるのでやめてしまおうかと100回くらい思いましたが、なんとか乗り越え今では自然と英語で書けるようになっています。

長くなりましたが、今回僕が書きたいと思っているのは「言語による思考の深み」についてです。

僕はシーズンオフに入ったことを機にこれまで書いてきたサッカーノートを少し見返してみました。そこで気がついたことは英語で書くと思考の深みが浅くなっているということです。

「言語力がないんだから当たり前だろ」

そうなんですが、僕にとってはとても興味深い現象であると思いましたので、共有させてください。

なぜ英語だと思考が浅くなるのか

答えはシンプルかつ明快です。僕の英語力が乏しいからです。しかしここをもう少し掘り下げていきたいと思います。

厳密に言えば、英語力が乏しいというのは、表現できる言葉の量が少ないということになります。

しかし、翻訳機能が発達しているこの時代、英語力がないから文章が書けないは言い訳に過ぎません。つまり、僕は英語力がないから文章が書けないのではなく、翻訳機能や調べたりして英語で文章を書くことを嫌がっているということです。めんどくさがっています。

その結果僕の頭の中にある辞書からのみで文章を作る作業をして、そして思考が浅くなってしまいます。

英語だと思考が浅くなってしまう理由その壱は、思考&作業コストを節約しているが故に思考が浅くなっているということになります。

しかし、僕はこれだけが理由だと考えていません。言い訳をするつもりはないのですが、サッカーの言葉は英語に直訳できない場合がほとんどだからです。例えば自分の頭の中にあるサッカー用語で文章を組み立て、翻訳しても、違った意味の英語文章に仕上がってしまいます。

そしてこれは文章だけでなく用語でも同じです。日本で使われる「ギャップ」という言葉は僕は海外では聞いたことがなく、「ポケット」と言います。

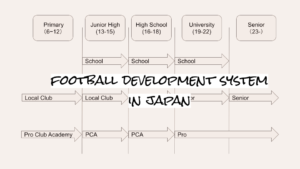

結局、僕らのサッカー用語は自分が今まで育ってきたチーム環境やコーチによって醸成されています。日本でもサッカー専門用語がチームによって違ったりするので、国が変わればこの現象はもっと増えてきます。

そんな事もあって、たとえ翻訳機能を使ったとしても、書いてる自分ですらしっくり来る英語でなかったりするので、サッカーのことは自分の中にある英語で書くしかないと思っています。

サッカー用語は翻訳機能を使ってもうまく直訳できない。これが理由その弐です。

全から個へ。

日本語だと考えていたようなことが、英語だと深く掘れていない。これが引き起こしていた現象がもう一つあります。

英語で考えて書いているときは「自分」にフォーカスして考えていることが多かったです。

日本語で書いていたときは、自分のことのみならず、チーム対チームの相性について考えていたり、それがなぜだったのか考察することが多かったです。また自分のプレーを考える上でも常に「周りの選手と自分」という括りでみることが多く、周囲との関係性を大事にしていたように思います。

英語となるとチームに言及することはほとんどなく、あくまで自分です。

なぜ英語だと自分のみにフォーカスしがちなのかというと、これも結局表現の難しさです。「相手がこうで、その選手がこっちを見てたから、この選手がつられて、ここにスペースが出来た」

日本語だとなんてことないですが、英語だと大変になります。

言ってしまうと、英語だとめんどくさいから簡単な「個人」にのみ考えてしているようにしてるんだと思います。

もう一つは以前にこんな記事を書きました。

きっとチームのことを考えても、試合中とかに伝えたり、練習中に議論することが英語力的に厳しいから諦めてしまっている部分もあると思います。

ALL OR NOTHING

ALL OR NOTHINGをみていていつも思うのですが、英語で監督をしている人たちはほんとにすごいと思います。ペップもモウリーニョもアルテタも、英語が母国語ではありません。にもかかわらず、英語で指示を与え、英語で指揮を取り、英語で仕事をしている。セカンド言語であんなにも堂々と、サッカーについて指示が出せるのは本当にすごいし、相当の努力があったと思います。

僕が今回興味をもったのは、彼らの「思考経路」です。ペップやアルテタはプレミアリーグで指揮を執る時、

「英語で考え、英語で伝えているのか」、はたまた「スペイン語で考え、英語で伝えているのか」。

英語と日本語だと考えられる質が違うことに気がついてしまった僕は、彼らのサッカーを思考する言語について気になってしまいました。

スペイン語で思考するサッカーと、英語で思考するサッカー。

きっと彼らにとっても同じではないと思います。それでもなお、世界のトップチームを指揮する表現力。さすがだなと、感心することしか出来ませんでした。

継続は力になってくれ

言語によって思考できるサッカーの深さが違うことに気が付きました。しかし、僕はこれからも英語でサッカーノートを書き続けたいと思います。

一つは、たしかに考えられる深さは減りましたし、日本にいた頃よりもサッカーで議論できる機会も減りました。しかし、パフォーマンスはどうかって話になるとまた別な気がしています。僕は今の所パフォーマンスにおいても成長を感じられてるのでそこまで問題ないと思っています。思考量が必ずしもプレーを良くするというわけではないのかもしれません。

そして英語力をもっと伸ばすにはコツコツと継続をして表現力を増やしていくしかないと思います。まだまだ海外で生きていきたいし、もっとネイティブレベルに近づいてコミュニケーションを取れるようにしていきたいので、引き続き英語で頑張っていこうと思います。

コメント