ニュージーランドに来て約1年半、

サッカーをはじめて約20年が立ちます。

歳は25になろうとしていて、プロでないにしてもサッカー選手として脂が乗り始めている時期に感じています。

そんな僕ですが、「Vegan Footballer」を目指したいと思います。

ヴィーガンとは

今の日本がどうか分かりませんが、僕はこの国に来るまでビーガンという言葉をよく知りませんでした。しかし、ここニュージーランドではどこのレストランに行っても、ヴィーガン用やベジタリアン用のメニューがあります。女性を中心に、ベジタリアンやヴィーガンも浸透していて日本に比べるとはるかに認知されていると思います。実際にチームメイトにも3人ほどベジタリアンがいるくらい身近なものです。

とはいえ、肉を食べ続けて育ってきた24年。いやほぼ25年。好きな肉はやめてまでヴィーガンを目指す理由、今回はそれについて話したいと思います。

アスリートではあるものの、プロでもない海外サッカー選手で、しかも自分で料理している僕がヴィーガンになることが証明できる事は「だれにでもヴィーガンになれる」だと思います。

・健康に良いだけじゃなくパフォーマンスの向上

・お金がなくてもできる

・料理が得意じゃなくてもできる

これらの事が証明できると考えれば、それなりにおもしろい取り組みになるんじゃないかと思っています。

それではさっそく話していきます。

目次

Reason~ヴィーガンを目指す理由~

アスリートである僕がヴィーガンを目指す理由は2つあります。

To See how good it for my body

植物性のみの食生活が自分の体にどんな影響があるかみてみたいのがひとつ目の理由です。

いわゆる実験です。

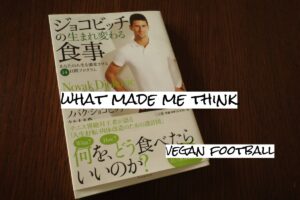

きっかけはネットフリックスの「ゲームチェンジャー」を見たことです。

あわせて読みたい

【ツッコミどころ満載!?】ゲームチェンジャーを見て思った注意すべき点(Netflix)

先日、「The game changers」(ゲームチェンジャー: スポーツ栄養学の真実)を観ました。アスリートと菜食主義について言及されているドキュメンタリーで、新たな発見も...

そこでは肉類を一切食べない多くのアスリートが多く紹介されており、体が資本であるアスリートがなぜ動物性タンパク質なしで戦えるのか、アスリートがヴィーガンになってから感じた変化について語られています。

そしてその次に読んだのが「Plant Based Athlete」というヴィーガンアスリートについての本。

コメント